「仕事に違和感があっても続けるべき?」

「どうすればモヤモヤを解消できる?」

この記事では、仕事に違和感を感じる原因と自分らしいキャリアへ向けた行動について徹底解説します。

「仕事ができないわけではないけど、やりたいことでもない気がする…」

「やりがいを感じられず、どこかモヤモヤする…」

「今の仕事を続けるべきか不安…」

この記事では、3000人以上のキャリアの悩みを解決してきた認知科学コーチングのプロが、仕事の違和感の正体と具体的な解決方法を詳しく解説します。

この記事を読めば、漠然としていた違和感の原因がわかり、自分を活かしてやりがいを感じる毎日を手に入れられます。

仕事に違和感を感じていると、やる気がでないだけでなく、スキルアップやキャリアアップの機会を逃してしまうことも。

以下の「強みがわかるワークシート」では、あなたの強みから自分にあった仕事を見つけられます。

簡単に無料で受け取れるので、ぜひ活用してみてください。

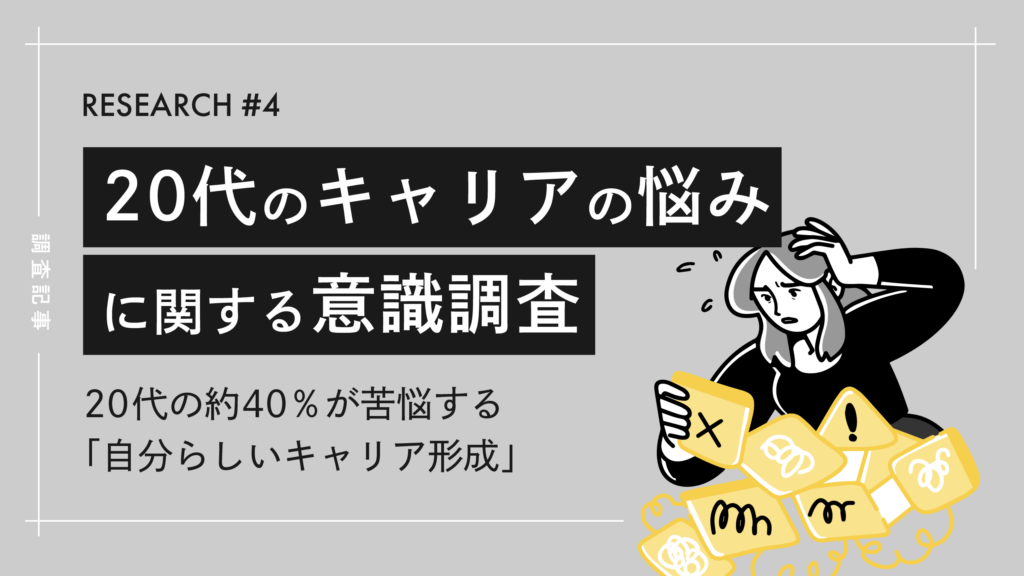

「仕事に違和感…」自分らしいキャリア形成に悩む若手社員は約40%も

新入社員や若手社員の多くが、入社後数年以内に「このままでいいのだろうか」と仕事に対して違和感を経験するのが最近の傾向です。

キャリアコーチング研究所の「20代のキャリアの悩みに関する意識調査」によると、20代の約40%が「自分に合った仕事」「自分の強みや特性」を探し求めています。

ミズカラくん

ミズカラくん仕事と自分の相性がしっくりこなくてモヤモヤしているんですね。

終身雇用の崩壊や働き方の多様化が進む現代においては、自分らしいキャリア形成に悩む人がどんどん増加しています。

「毎日の仕事に何か物足りなさを感じる」

「自分に合った仕事なのか自信がない」

「自分の居場所はここでいいのだろうか」

上記のような仕事への違和感は軽視せず、自分らしいキャリアを見つけるためのサインと捉えてください。

モヤモヤの正体は?仕事に違和感を感じる5つの原因

ここでは、多くの人に共通する仕事への違和感の原因を5つ紹介します。

- 強みや個性が活かせていない

- 興味・適性と業務内容が合っていない

- 組織や職場の価値観にズレを感じる

- 成長実感がなく将来が不安

- 自分が大切にしたい働き方が見えない

強みや個性が活かせていない

「自分の得意なことを仕事で発揮できていない」「個性が埋もれている感覚がある」状態は、仕事への大きな違和感につながります。

- クリエイティブな発想が得意な人が単調な事務作業ばかり任されている

- コミュニケーション能力が高い人が一人作業中心の業務を担当している

- 丁寧できっちりと型にはめるのが好きな人が突発対応が多いポジションにいる

本来の力を発揮できないとき、人は仕事へのモチベーションが低下してしまいます。

強みが活かせない状況では「何か違う」という感覚に悩まされるだけでなく「できない」思いが膨らみ、自己効力感が下がってしまうことも。

一方で、自分の強みが活かせる環境では、業務の効率も上がり成果も出しやすくなります。

本当の自分の強みは、無意識にできてしまうことなので、自分一人で見つけるのは案外難しいものです。

プロのキャリアコーチが提案する「強みが分かるワークシート」に沿って自分と向き合えば、気づいていなかった本当の強みが見つかります。

以下で無料でプレゼントしているので、ぜひ活用してみてください。

興味・適性と業務内容が合っていない

業務内容と自分の興味や適性のミスマッチも、よくある仕事への違和感の原因です。

数字を分析するような研究や探求が好きな人が、柔軟な対人コミュニケーション中心の営業の仕事をしていると、強い違和感を感じます。

ミズカラくん

ミズカラくんパーソナリティ(個人の職業興味)と環境(職場や業務)がアンマッチだから。

アメリカの心理学者ホランドが提唱した職業興味理論(RIASECモデル)によると、パーソナリティと環境には6つのタイプがあり、職業興味に合った環境で働くと、より満足し成功する可能性が高くなると考えられています。

ホランドの職業興味理論(RIASECモデル)とは

個人の性格と職業環境を6つのタイプに分類する枠組みです。

R(現実的:機械や道具を使う実務的な仕事)

I(研究的:分析や探求を行う仕事)

A(芸術的:創造性を発揮する仕事)

S(社会的:人を支援する対人的な仕事)

E(企業的:リーダーシップを発揮する仕事)

C(慣習的:データや数字を扱う事務的な仕事)

人は通常、この6タイプの中で2〜3の要素を強く持ち合わせており、最も強い3つのタイプの組合せ(例:SIA型、REC型など)で表現できます。

自分の興味タイプと一致する職業環境で働くと、職務満足度や成果が高まるとされています。

ミズカラくん

ミズカラくん職業興味と環境のマッチングを知って、自己理解を深めましょう。

自分が「何に興味があるのか」「どんな環境で力を発揮できるのか」を知っていると、キャリア選択の鍵になります。

仕事に違和感を感じる人は、無料でできる診断を活用し、自分の持つ主要な興味や、発揮できる環境を確認してみましょう。

【参考】無料でできる興味・価値観診断

厚生労働省提供|マイジョブ・カード|興味診断

組織や職場の価値観にズレを感じる

会社の経営方針や職場の雰囲気が、自分の価値観と合わないと感じるケースは、仕事への違和感がじわじわと大きくなることが多いです。

| 組織や職場 | 自分 |

| スピーディーかつ成果主義重視な社風 | じっくりと思考して取り組みたい性格 |

| 長時間労働が当たり前、美徳でさえある | ワークライフバランスを大切にしたい |

| チームワーク重視 | 個人プレーで効率重視 |

| 公私での付き合いの良さが評価される | 仕事とプライベートはきっちり分けたい |

上司や同僚とのコミュニケーションスタイルの違いや、成果の評価基準に納得できないといった状況も、職場での居心地の悪さにつながります。

ミズカラくん

ミズカラくん居心地の悪さやちょっとした違和感を、我慢していませんか?

自分の価値観と組織の価値観が根本的に異なる場合、今感じている違和感が改善することはありません。

成長実感がなく将来が不安

「同じ業務の繰り返しで成長している実感がない」「このまま続けてもキャリアが見えない」といった将来への不安も、仕事への違和感の原因です。

特に向上心の強い人は、新しいスキルを習得したり、挑戦的な業務に取り組んだりする機会がないと、停滞感を覚えます。

ミズカラくん

ミズカラくん1年後3年後の自分自身を想像してみてください。

キャリアの展望が見えない状態が続くと「このままでいいのだろうか」という疑問が日に日に大きくなり、仕事に対する違和感も強まります。

自己成長とキャリア発達は、すべての人にとってモチベーションの源。

成長実感がない環境では、仕事に満足感を得ることは難しいでしょう。

自分が大切にしたい働き方が見えない

自分自身が「どんな働き方をしたいのか」「何を大切にして仕事をしたいのか」が明確になっていないことも、仕事への違和感の原因となります。

価値観や優先順位が定まっていないと、目の前の業務に意味を見出しにくく「これでいいのか」と自問自答を繰り返します。

ミズカラくん

ミズカラくん「何かが違う…(でもわからない)」と漠然とした違和感に悩まされます。

- 安定性を重視

- チャレンジを重視

- プライベートの充実を優先

- 仕事での成功を追求

大切にしたい価値観や優先順位に正解はありません。

自分の働き方の理想を見つけましょう。

自分の価値観や優先順位が整理できていないと、仕事への違和感の正体を特定することは難しいです。

「GOAL設定ワークシート」に沿って書きこむだけで、本当は自分にとってどんな働き方が理想なのかが明確になります。

以下のボタンから受け取って、あなたの大切にしたい働き方をこの機会に見つけてください。

放置するとどうなる?仕事への違和感が引き起こす3つのリスク

仕事への違和感を感じたまま放置すると、さまざまな問題が生じる可能性があります。

ここでは、仕事への違和感が引き起こす主なリスクを3つ紹介します。

- モチベーションの低下

- キャリア形成の遅れ

- メンタルヘルスの悪化

モチベーションの低下

仕事への違和感が続くと、日々の業務へのモチベーションが徐々に低下していきます。

最低限の仕事をこなすだけの状態になったり、新しいアイデアを提案する意欲がなくなったり、活力がなくなります。

ミズカラくん

ミズカラくん「やらされている感」に支配されていたら危険サイン。

モチベーションの低下は、業務効率や成果にも直接影響します。

集中力が途切れがちになりミスが増えたり、業務の質が下がったりすると、さらに自信を失う悪循環に陥ることも。

職場での評価にも影響する可能性があるため、早めの対処が必要です。

キャリア形成の遅れ

違和感を感じたまま現状維持を選んでいると、長期的なキャリア形成に遅れが生じます。

現状維持で過ごした時間は、本来ならスキルを磨いたり、専門性を高めたりできる、キャリア発達の貴重な時間。

ミズカラくん

ミズカラくん特に20代〜30代は、キャリアの土台を築く重要な時期です。

自分に合った仕事や環境を見つけられないと、将来のキャリアチャンスが限定されてしまう可能性もあります。

「なんとなく続けている」状態が長期化することは、キャリア発達の観点から大きなリスクと考えましょう。

メンタルヘルスの悪化

最も深刻なリスクは、メンタルヘルスへの影響です。

日々の仕事に違和感を感じ続けることは、大きなストレス要因となります。

その結果、不眠や食欲不振などの身体症状が現れたり、抑うつ感や不安感が強まったりすることも。

ミズカラくん

ミズカラくんメンタルヘルスの不調による休職は年々増加傾向です。

「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、過去1年間でメンタルヘルス不調により1カ月以上休業、または退職した労働者がいた事業所の割合は13.5%

仕事への違和感を長期間抱え続けることで、最終的には心身の健康を損なうリスクがあります。

自分の心と体のサインを見逃さず、早めの対処を心がけましょう。

仕事への違和感の正体を明らかにする自己理解5ステップ

仕事への違和感に対処するためには、自分自身を深く理解することが不可欠です。

以下の5つのステップで、仕事に対する違和感の正体を探っていきましょう。

- ステップ1|「どんなときにモヤモヤするか」を書き出す

- ステップ2|自分の価値観に気づく

- ステップ3|自分の強みを整理する

- ステップ4|「得意×大切にしたいこと」から理想の状態を仮設定する

- ステップ5|違和感=今の働き方と自分の理想のギャップを明らかに

ステップ1|「どんなときにモヤモヤするか」を書き出す

まずは、具体的にどのような場面で違和感やモヤモヤを感じるのかを書き出してみましょう。

「会議で意見を言えないとき」「上司からの指示が曖昧なとき」「同じ業務を任されたとき」など、できるだけ具体的な状況を挙げることが大切です。

このとき「なぜ」や「どうすべきか」は一旦置いておき、純粋に「いつ」「どんなとき」に違和感を感じるかに焦点を当てます。

ミズカラくん

ミズカラくん日記のように毎日記録すると、より正確なパターンが見えてくるでしょう。

客観的に自分の感情を観察することで、違和感の種類や強さも明確になっていきます。

ステップ2|自分の価値観に気づく

次に、自分が仕事や人生において大切にしたい価値観を探ります。

ミズカラくん

ミズカラくん成長/安定/社会貢献/自由/挑戦 etc. あなたにとって重要な価値観を言語化してください。

複数あるはずの価値観の中で、特に優先度の高いものを3〜5つ程度に絞ってみましょう。

- 「理想の1日はどんな日か」

- 「過去にやりがいを感じた経験は何か」

- 「最近、幸せだなと感じたのはどんなときか」

自分の価値観と現在の仕事環境とのギャップが、違和感の正体である可能性が高いです。

ステップ3|自分の強みを整理する

自分の得意なことや強みを整理しましょう。

強みは単なるスキルだけでなく、思考パターンや行動特性も含まれます。

例えば「論理的に物事を整理できる」「人の気持ちに共感しやすい」「新しいアイデアを生み出すのが得意」といった特性も重要な強みです。

強みを発見するためには、過去の成功体験を振り返ったり、周囲からのフィードバックを集めたりするのが効果的です。

また、ストレングス・ファインダーなどの診断ツールを活用するのも一つの方法でしょう。

自分の強みを知りたくても、何から始めればいいかわからないと一歩が踏み出せません。

3000人以上のキャリアの悩みを解決してきたプロのコーチ発の「強みが分かるワークシート」で、無意識に潜む「本当の強み」を見つけましょう。

今なら以下のボタンから無料で受け取れるので、まずは試してみてください。

ステップ4|「得意×大切にしたいこと」から理想の状態を仮決めする

ステップ2で明らかにした価値観とステップ3で整理した強みを掛け合わせて、自分にとっての理想的な仕事の状態を仮設定します。

例①

【得意・強み】論理的に考える × 【価値観】成長と貢献を重視

⇒【理想】難しい課題を解決して顧客に価値を提供できる仕事が理想的

例②

【得意・強み】人の気持ちに寄り添う × 【価値観】ワークライフバランスが大事

⇒【理想】対人スキルを活かして価値提供でき、仕事とプライベートが充実している状態

ミズカラくん

ミズカラくん理想の状態を具体的にイメージしてみましょう。

この理想像は完璧である必要はなく、現時点での仮説で構いません。

キャリアは常に発達するものであり、理想像も変化していきます。

まずは現在の自分が納得できる「仮の理想像」を設定することが重要です。

ステップ5|違和感=今の働き方と自分の理想のギャップを明らかに

最後に、ステップ4で設定した理想の状態と現在の働き方を比較し、具体的なギャップを明らかにします。

例①

【理想】専門性を深める研究開発気質な仕事

⇅

【現実】幅広い業務を浅く担当しこなしている

【ギャップ】没頭 (もっと極めたい!1つのテーマに没頭したい!)

例②

【理想】チームで協力して成果を出す環境

⇅

【現実】個人プレーが評価される職場の雰囲気

【ギャップ】エンゲージメント (職場やチームへの愛着で頑張れる!)

仮の理想像を決めたことで、ギャップが明らかになります。

ミズカラくん

ミズカラくんこのギャップこそが、あなたが日々感じている違和感の「正体」です。

仕事への違和感はネガティブなものではなく、自分らしいキャリアを築くための重要なサインと捉えましょう。

「今は自分らしいキャリアの状態ではない」と気づけたともいえます。

自分の理想とのズレを具体的に言語化できれば、違和感を感じる環境から離れ、自分らしいキャリアを選択できるでしょう。

仕事への違和感をポジティブに活かす!自分らしいキャリアへの5つの解決法

仕事への違和感の正体が明らかになったら、次は違和感を解消するための具体的な行動に移りましょう。

ここでは、仕事への違和感を自分らしいキャリア構築のきっかけにするための5つの解決法をご紹介します。

- 社内異動や業務変更を検討する

- 社外との接点を増やす(副業・勉強・イベント)

- キャリアコーチングなど第三者と話してみる

社内異動や業務変更を検討する

まずは、現在の会社内で環境を変える方法を検討しましょう。

上司に現状を伝え、自分の強みや興味に合った業務にシフトできないか相談してみたり、社内制度を活用して別部署への異動を目指したりするのも一つの方法です。

- 社内公募制度‥人材を求める部署が募集をかけ、興味を持った従業員が応募できる

- 社内FA制度‥条件をクリアした社員がみずから希望部署に異動や転籍をアピールできる

- 新規プロジェクト立ち上げ‥各部署から数名アサインされるプロジェクトに手を上げる

- フィードバック面談‥賞与面談等のタイミングでキャリアパスをアピールする

「自分の強みをより活かせる業務に挑戦したい」「さらに貢献するために新たな役割にチャレンジしたい」といったポジティブな切り口で提案することが効果的です。

多くの企業では、社員の主体的なキャリア形成を支援する風潮が高まっているため、自ら声を上げることで状況が改善する可能性は十分にあります。

社外との接点を増やす(副業・勉強・イベント)

視野を広げるために、社外との接点を積極的に増やしましょう。

副業やフリーランス案件に挑戦したり、業界セミナーやイベントに参加したりすることで、新たな刺激や人脈が手に入ります。

ミズカラくん

ミズカラくんオンライン講座や資格取得など、自己投資としての学びも効果的です。

新しい知識やスキルを身につけることで、現在の仕事への向き合い方が変わったり、キャリアの選択肢が広がったりする可能性があります。

違和感を感じている時こそ、外部との接点を増やして自分の可能性を探る絶好の機会と捉えましょう。

キャリアコーチングなど第三者と話してみる

自分一人で考え続けると堂々巡りになりがち。

キャリアの専門家や信頼できる第三者に相談することで、新たな気づきが得られます。

ミズカラくん

ミズカラくんキャリアコーチングやカウンセラーなど、客観的な視点からアドバイスをもらえる相手を見つけましょう。

第三者との対話は、自分では気づかなかった「自分」を発見する機会となり「何のために働くのか」といった本質的なGOALを見つける助けになります。

仕事への違和感を抱えたまま孤独に悩むのではなく、専門家の支援を受けながら解決策を見出す方法も検討してみてください。

転職だけではない、キャリア全般に寄り添うキャリアコーチングについて、以下の動画で詳しく解説しています。

小さな成功体験を積み直して自信をつける

仕事への違和感が長く続くと、自信を失ってしまうことがあります。

そんなときは、小さなことでも確実に成果を出せる取り組みから始め、成功体験を積み重ねていくことが大切です。

例えば、日常業務の中で改善できる小さなポイントを見つけて行動したり、眠らせていた企画案を提案したりするなど、自分のコントロールできる範囲で挑戦してみましょう。

ひとつひとつの小さな成功が自信につながり「自分にもできる」という感覚を取り戻せます。

成功体験の積み直しは、次のステップに進むための大きな推進力となるはずです。

必ずしも”すぐ転職”を選ばなくてもいい

仕事に違和感を感じると「転職するしかない」と考えがちですが、必ずしもすぐ転職する必要はありません。

まずは上記の方法を試しながら、じっくりと自己理解を深め、次のキャリアステップについて考える時間を持ちましょう。

転職は一つの選択肢ですが「何から逃げるか」ではなく「何を実現するために移るのか」という目的意識が重要です。

自分の価値観や強みを理解し、活かせる環境を見極めることが、満足度の高いキャリア選択につながります。

ミズカラくん

ミズカラくん焦らず自分のペースで、最適な判断ができるよう準備を進めていきましょう。

仕事に違和感を感じている人からよくある質問

仕事への違和感に関して、よくある質問を以下にまとめます。

- 仕事を辞めたほうがいいサインは?

- 仕事や職場が合わないのは自分のせい?

- 直感で「なにか違う」と感じるときはどうする?

- 仕事を辞めたほうがいいサインは?

-

仕事を辞めるべきかどうかの判断基準として、以下のサインに注目してみましょう。

仕事を辞めるべきかどうか判断するサイン- 心身の健康に明らかな症状がでている

仕事が原因で不眠や食欲不振、うつ症状などが生じているなら、環境を変えることを真剣に考える時期かもしれません。 - 自分の価値観と大きく相反する状況が続いていて改善の見込みがない

例えば、ワークライフバランスを重視したい方が、慢性的な長時間労働を強いられる職場にいる状況などが当てはまります。 - 成長への機会が与えられない

社内でのコミュニケーションを試みても状況が改善せず、1年以上成長機会が与えられないなら、キャリア発達の観点から転職を検討すべきタイミングです。

ただし、転職の判断は慎重に行うことが重要です。

一時的な感情や外部要因(人間関係のトラブルなど)だけで決断するのではなく、自分のキャリアビジョンを見据えた上での判断が求められます。

- 心身の健康に明らかな症状がでている

- 仕事や職場が合わないのは自分のせい?

-

「職場に馴染めないのは自分に問題があるのでは」と自己否定的になる人は少なくありません。

しかし、仕事や職場との相性は、あなた個人の能力や人格の問題ではなく、単に「フィット感」の問題であることがほとんどです。

人それぞれに異なる強みや価値観、働き方の好みがあります。

特定の環境で力を発揮できる人もいれば、別の環境の方が活躍できる人もいるのは当然のことです。

ミズカラくん

ミズカラくん仕事への違和感は「ミスマッチ」のサインであり、自分を責める理由にはなりません。

むしろ、違和感に気づけていることは「自己認識力」とポジティブに捉えることができます。

自分に合った環境を探す過程は、自分らしいキャリアを構築するための重要なステップなのです。

- 直感で「なにか違う」と感じるときはどうする?

-

具体的に言語化できない「なんとなくの違和感」も、大切なサインです。

直感的な違和感を感じたときは、以下のステップを試してみることをおすすめします。

直感的な違和感の正体を探るステップ- 感情を記録する:いつ、どんな状況で違和感を感じたのか、日記のように記録してみましょう。パターンが見えてくることがあります。

- 信頼できる人に話してみる:自分では言語化できない感覚も、誰かに話すことで整理されます。

- 一時的に距離を置く:休暇を取ったり、プライベートで充実した時間を過ごしたりして、心理的な距離を取ってみましょう。客観視できるようになります。

- 身体の声に耳を傾ける:違和感は身体症状として現れることが多いです。体調の変化に注意を払いましょう

直感は無視すべきではない重要なメッセージです。

「何か違う」という感覚を大切にし、時間をかけてその正体を探っていくことで、自分にとって本当に大切なことが見えてくるでしょう。

まとめ:「このままでいいのかな…」仕事への違和感の正体と5つの解決法を徹底解説

仕事への違和感は、キャリア発達における重要なターニングポイントになります。

違和感の正体にたどり着くには、自己理解が不可欠です。

- ステップ1|「どんなときにモヤモヤするか」を書き出す

- ステップ2|自分の価値観に気づく

- ステップ3|自分の強みを整理する

- ステップ4|「得意×大切にしたいこと」から理想の状態を仮設定する

- ステップ5|違和感=今の働き方と自分の理想のギャップを明らかに

転職はひとつの選択肢ですが、焦って判断する必要はありません。

ミズカラくん

ミズカラくん自分のペースで最適な道を見つけましょう。

仕事への違和感は、自分らしいキャリアを模索するための重要なサイン。

仕事への違和感をネガティブに捉えるのではなく、自己成長の機会として前向きに活用してください。

キャリアは一本道ではなく、さまざまな経験を経て形づくられるものです。

キャリアコーチングを経験して人生が変わった人のインタビューを以下で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。