離職率を下げる取り組みは?

離職防止の具体的なアイデアは?

離職率を下げる方法について、わかりやすく解説します。

「離職率を下げる取り組みを知りたい」

「離職防止のアイデアや施策には何がある?」

「どうすれば人材が定着する?」

組織運営でよくある課題が離職率を下げる取り組み。

人材を採用しても、すぐに退職するのはつらいことです。

離職率を下げる取り組みをしようと思ってもなかなかうまくいかない。

島田隆則

島田隆則離職防止のアイデアや施策が思いつかないこともあるでしょう。

離職率を下げるには、エンゲージメントの向上が大切。

給料や制度を変えるだけでは、なかなか離職率は下がりません。

この記事では、離職率を下げる取り組みや具体的な方法を解説。

最後まで読めば離職防止に必要なことが理解でき、強固な組織を実現できるはずです。

離職率を下げる取り組みやアイデア10選

離職率を下げるには、取り組みやアイデアの実践が大事です。

ここでは、離職率を下げるために効果的な取り組みやアイデアを紹介します。

- 正当な評価制度を取り入れる

- 柔軟な働き方を取り入れる

- 教育や研修を充実させる

- 福利厚生を充実させる

- 明確な理念やビジョンを掲げる

- 組織やチームの目標を明確にする

- 従業員が意見しやすい環境を作る

- 労働時間や残業時間の管理を行う

- メンタルヘルス対策を実施する

- 最適な人材配置を行う

正当な評価制度を取り入れる

離職率を下げるためには、正当な評価制度が必要です。

島田隆則

島田隆則公平な評価を行いましょう。

正当に評価されないと、従業員は不満が募ります。

- 頑張っても意味がない

- 成果を出しても報われない

- あの人が評価されるのはおかしい

島田隆則

島田隆則モチベーションは下がっていくでしょう。

仕事に前向きになれるように、正当な評価制度は大切です。

誰が見ても納得できるような、明確な評価制度を取り入れましょう。

柔軟な働き方を取り入れる

柔軟な働き方に対応していくことも大切です。

島田隆則

島田隆則従業員の変化に対応できます。

たとえば、家庭の都合で勤務時間をずらしたい従業員がいる場合。

フレックスタイム制度を導入すれば、離職せずに働き続けられるでしょう。

ほかにも、以下のような制度が考えられます。

- テレワーク

- 時短勤務制度

- フレックスタイム制度

柔軟な働き方ができるほど、働き続けられる従業員が増えるように。

一人ひとりに合わせた働き方ができることも大切です。

教育や研修を充実させる

離職防止のために、教育や研修の充実も取り入れましょう。

島田隆則

島田隆則従業員の安心につながります。

教育や研修のないまま仕事を与えると、不安になってしまうもの。

「このままで仕事ができるのか」と感じてしまいます。

研修なしで仕事がうまくいかないと、仕事へのモチベーションは低下。

仕事を教えてくれない企業への不信感も増してしまうでしょう。

教育や研修を充実させ、従業員を安心させることも大切です。

福利厚生を充実させる

福利厚生の充実も、離職率にプラスに働きます。

島田隆則

島田隆則従業員の満足度があがります。

たとえば、家賃補助や社宅などの制度。

家族手当や子育て支援なども福利厚生の一環です。

福利厚生が充実するほど、従業員の働きやすさが増します。

会社への満足感も向上し、離職率低下につながるのです。

明確な理念やビジョンを掲げる

企業として明確な理念やビジョンを掲げましょう。

島田隆則

島田隆則目標があることで、一体感が増します。

理念やビジョンがあれば、従業員もどこを目指すかわかるように。

会社全体で一体感が増し、企業への帰属度も上がります。

企業として何を成し遂げたいのか、従業員に示してみてください。

組織やチームの目標を明確にする

会社全体だけではなく、組織やチームの目標も大事です。

島田隆則

島田隆則何をすべきかがわかります。

組織として目標があると、従業員が自分の役割に気づくでしょう。

どのような行動をし、どのような成果を出せばいいかわかります。

目標がないと、「何のために仕事をしているんだろう?」と迷うように。

島田隆則

島田隆則仕事へのやりがいを見いだせず、離職が増えてしまいます。

会社とチーム、両方の目標を明確にしましょう。

従業員が意見しやすい環境を作る

従業員が自由に発言できる環境を作ることも大切です。

島田隆則

島田隆則風通しの良い職場を作りましょう。

自由に意見を言えない環境は、ストレスが溜まります。

ただ指示に従うだけの仕事に、やりがいはうまれないでしょう。

従業員が発言できるようになると、自分を会社の一員だと感じられるようになります。

会社への帰属意識が高まり、離職率低下につながるでしょう。

労働時間や残業時間の管理を行う

労働時間や残業時間の管理も行いましょう。

島田隆則

島田隆則長時間労働は離職につながりやすいといえます。

労働時間が長いと、ストレスも疲労も溜まるでしょう。

モチベーションは下がり、仕事への気力が失われていきます。

離職防止には、従業員の労働・残業時間を管理し、働き過ぎを防ぐのも大事です。

メンタルヘルス対策を実施する

メンタルヘルス対策も取り入れましょう。

島田隆則

島田隆則特に大事なのは一次予防です。

一次予防とは、「メンタルヘルス不調を未然に防止する取り組み」のこと。

厚生労働省によると、メンタルヘルス予防は以下の3つに分けられます。

- 一次予防:メンタルヘルス不調を未然に防止する取組

- 二次予防:メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う取組

- 三次予防:メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰の支援等を行う取組

どの予防も大事ですが、まずは未然に防止するのが重要です。

島田隆則

島田隆則メンタルヘルス不調になってからでは、対応が遅れてしまいます。

なかには、不調を訴える前に突然退職してしまう場合もあるでしょう。

離職率を下げるためには、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ取り組みが大事です。

参照元:厚生労働省「Ⅰ メンタルヘルス対策のポイント」

最適な人材配置を行う

適材適所の配置を行うことも、離職防止に効果的です。

島田隆則

島田隆則能力を発揮できる人材配置をしましょう。

強みを発揮できる仕事であれば、自然と成果が出ます。

やりがいも成果もあるので、離職しようと思いにくくなるでしょう。

一方で、人材配置に失敗すれば、成果が出ずに不満が溜まります。

仕事へのモチベーションも下がり、退職につながるのです。

島田隆則

島田隆則最適な人材配置を行うためには、マネジメントを学ぶことが大事。

人間の原則を適用した、科学的なマネジメントを学ぶのがおすすめです。

最適な人材配置を行い、強固な組織を作り出した卒業生もいます。

講座の詳しい内容を下記のページで紹介しているので、ぜひご覧ください。

\ 400名以上が申込みに殺到!/

※無料説明会実施中!

従業員が離職してしまう5つの原因

従業員が離職してしまう原因には、以下のようなものがあります。

- 適材適所で働けていない

- 会社のビジョンが明確ではない

- 仕事への目標がない

- 人間関係へのストレスがある

- 会社の将来が不安に感じる

適材適所で働けていない

適材適所で働けていないと、従業員は離職しやすくなります。

島田隆則

島田隆則仕事へのやりがいが持ちにくいからです。

適材適所で働けると、自分の強みが活かせるようになります。

成果も出て、やりがいも出るでしょう。

一方で、適材適所でないと、成果がでません。

成果が出ないとモチベーションも低く、仕事も嫌になるでしょう。

適材適所で働けることで、離職防止につながります。

会社のビジョンが明確ではない

会社のビジョンが明確でない場合も離職しやすくなります。

島田隆則

島田隆則仕事に意味を見出しにくいからです。

ビジョンや目標がないと、何のために仕事をするかわからない状態に。

「毎日毎日、何をしているのだろう?」と苦しくなります。

島田隆則

島田隆則結果、仕事が嫌になり、退職してしまう。

会社のビジョンが明確にされていることも重要です。

仕事への目標がない

仕事に目標を持てるかどうかも、続けるモチベーションになります。

島田隆則

島田隆則明確な目標を持つことが大切です。

目標がないと仕事を惰性で続けてしまい、そのうち嫌になります。

「仕事へのやりがいがない」

「いつまでこの仕事をするのだろう」

「ほかの仕事のほうが活躍できそう」

モチベーションを持つためには、目標を掲げることが大事。

仕事で目標を持つことも、離職防止には大切です。

人間関係へのストレスがある

人間関係のストレスも、よくある退職理由です。

島田隆則

島田隆則同僚との関係は重要。

仲が良く、協力できる職場であれば、長く働こうと思えます。

一方で、同僚との仲の悪い職場は、居心地が悪く感じるでしょう。

離職防止には、上司と部下、同僚など、人間関係の構築も重要です。

会社の将来が不安に感じる

会社の将来に対する不安も、退職につながります。

島田隆則

島田隆則未来が見えるかどうかは大切です。

たとえば、未来のビジョンが明確で、実現できる会社では頑張りたいと感じるでしょう。

一方で、将来が不安な会社や、ビジョンのわからない会社は不安になります。

未来への希望があるからこそ、「この会社で働きたい」となるのが人です。

将来に不安を感じるような運営をしていると、離職者は増えていくでしょう。

離職率が高いことで起こる4つの問題

離職率が高いと、以下のような問題が発生します。

- 従業員の負担が増える

- 採用コストが増加する

- 育成コストが増加する

- 企業イメージが悪化する

従業員の負担が増える

離職率が高いと、既存の従業員の負担が増えます。

島田隆則

島田隆則離職のしわ寄せが来るでしょう。

1人退職すると、その業務を誰かが実施しなければなりません。

離職者が増えるごとに、その負担は高まります。

新しく採用したとしても、仕事を覚えるのには時間がかかるでしょう。

その間、仕事を任せ続けることになり、従業員の負担が増えてしまいます。

採用コストが増加する

採用コストの増加も、離職率が高い場合の問題です。

島田隆則

島田隆則費用も時間もかかります。

人材が退職すれば、募集するところからのスタート。

人材がいつ採用できるかもわかりません。

採用しても定着しなければ、また採用のやり直し。

島田隆則

島田隆則採用コストの増加は避けられないでしょう。

育成コストが増加する

1人離職すると、育成コストも増加します。

島田隆則

島田隆則従業員の負担も増えます。

採用から戦力になるまで数ヶ月はかかるでしょう。

研修を担当する従業員も必要になります。

離職者が多ければ多いほど、採用コストはかかるように。

島田隆則

島田隆則企業の負担も増加するでしょう。

企業イメージが悪化する

離職率が高いと企業イメージが悪化します。

島田隆則

島田隆則ブラック企業と思われるかも。

現代は様々な情報が簡単に見れる時代です。

離職率の数字が公開される場合もあるでしょう。

また、退職者が評判をSNSに投稿する場合もあります。

島田隆則

島田隆則企業イメージ悪化は組織に打撃を与えることに。

新しい人材が集まりにくくなるなど悪影響を及ぼします。

離職率を下げる取り組みや施策を行う企業事例

離職率を下げる取り組みや施策を行う企業事例は、以下の通りです。

- サイボウズ株式会社

- 株式会社FUJI

- 株式会社レオパレス21

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社は、働き方の選択肢を増やすことで、離職防止を実現しました。

島田隆則

島田隆則課題となっていたのは、人材の定着。

M&Aで企業を拡大していくなかで、離職率が28%に達していました。

そこで実行したのが、働き方の多様化を受け入れること。

以下のような方法で、より多くの人が働ける環境を実現しました。

- 時短勤務

- 週3勤務

- リモートワーク

- 育児休暇

- 子連れ出勤可能

新しい制度を導入することで、離職率は4%にまで減少。

業務の効率化や売上増加も達成しています。

参考:Unipos HRコラム「離職率28%から4%へ サイボウズはいかにして“共創する組織”をつくり上げたのか」

株式会社FUJI

株式会社FUJIが実施しているのが、組織風土の変革。

「称賛・感謝し合う風土」を実現することで、離職率低下につなげました。

従来はトップダウンの会社であり、社長の一言ですべてが決まる環境。

島田隆則

島田隆則マネージャーや部長クラスも意見を言えない環境でした。

そこで実施したのが、「みんなで考え、みんなで戦える組織」への変革。

まずは公平な人事評価を行おうと動き出します。

公平な人事評価を行うために必要となったのが、相互理解。

ツールを導入し、感謝や賞賛を通して相互理解を深められるようにしました。

島田隆則

島田隆則実施した結果、離職率の低下に成功。

ベテランだけではなく、若手含めて自由に発言できる環境作りを行いました。

参考:d’s JOURNAL「「褒める力」でワンマン中小企業を大改革! 称賛・感謝の風土で離職ストップをかなえた秘訣」

株式会社レオパレス21

株式会社レオパレス21は、研修制度を充実させ、離職率低下を実現しました。

リーマンショック時には、離職率15%を超える状況だった株式会社レオパレス21。

不景気を乗り切るために現場が頑張っても成果が出ない。

島田隆則

島田隆則仕事がしんどくなるばかりで、離職率が増加してしまいました。

そこで取り組んだのが、研修制度の充実。

- 管理職研修

- 営業力強化研修

- 組織マネジメント

従来は研修制度がなく、現場任せでした。

合う人は合うけど、合わない人は離職してしまう状況です。

研修を行うことで、安定して成果が出るように。

また、研修によってマネジメント層の意識改革も実現しました。

島田隆則

島田隆則現在では、離職率9%。

研修制度を整えることで、離職率低下につなげた事例です。

参考:リクナビNEXT「3年間で離職率が劇的に改善! レオパレス21はなぜ変われたか?」

離職率を下げる取り組みを行う際の注意点

離職率を下げる際は、制度に頼らないようにしましょう。

島田隆則

島田隆則制度が失敗してしまうと離職が増えてしまいます。

例えば、給料を上げることで、離職を防ぐ場合。

従業員が給料に満足しなくなると離職が始まります。

また、テレワークを導入する場合。

テレワークをやめた瞬間、退職につながることもあるでしょう。

制度がうまく機能しないと離職につながります。

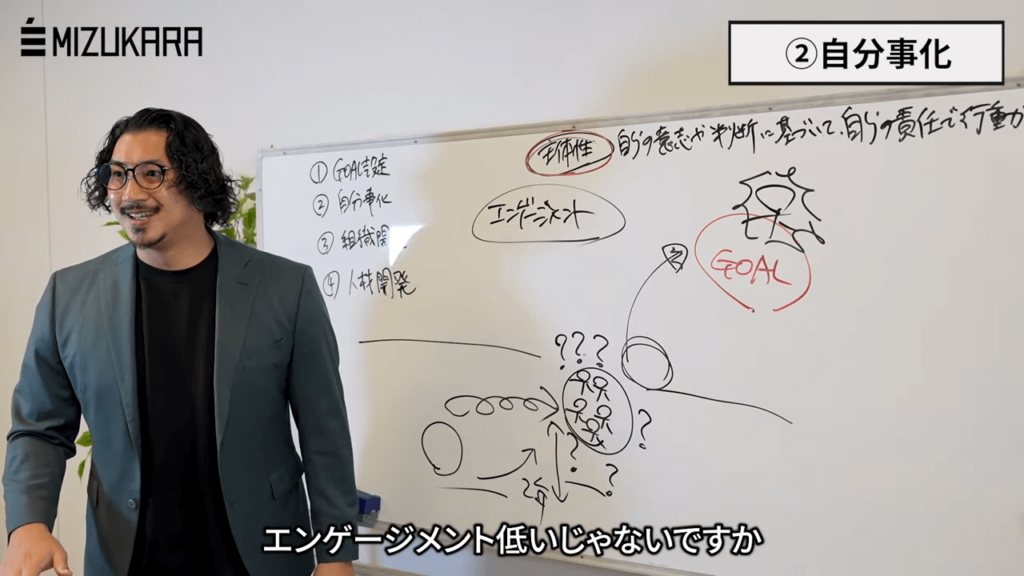

従業員のエンゲージメントを高めることが大事

離職率を下げるには、従業員のエンゲージメントが大事です。

エンゲージメントとは、「会社の未来を自分の人生のように考え、一緒に作っていこうとすること」

島田隆則

島田隆則給料が高い、家が近い、働きやすい、とかではありません。

組織の目標を実現するため、「僕たちがやります!」と意欲の高い状態。

給料や待遇、制度をどれだけ整えても、エンゲージメントはあがりません。

従業員のエンゲージメントを高めるためには、マネジメントが大事。

マネジメントを学び、従業員のエンゲージメントを増加させましょう。

認知科学に基づいた、理論的なマネジメントを学べます。

講座についての詳細は、下記の特設ページをぜひご覧ください。

\ 400名以上が申込みに殺到!/

※無料説明会実施中!

離職率を下げる取り組みやアイデアに関するよくある質問

離職率を下げる取り組みやアイデアに関するよくある質問に回答します。

- 従業員の定着率を上げる施策は?

- 離職防止に効果的なアイデアは?

- 離職率を下げるとどんな効果があるの?

- 従業員の定着率を上げる施策は?

-

従業員の定着率をあげる施策には、以下のようなものがあります。

従業員の定着率をあげる施策- 正当な評価制度を取り入れる

- 柔軟な働き方を取り入れる

- 教育や研修を充実させる

- 福利厚生を充実させる

- 明確な理念やビジョンを掲げる

- 組織やチームの目標を明確にする

- 従業員が意見しやすい環境を作る

- 労働時間や残業時間の管理を行う

- メンタルヘルス対策を実施する

- 最適な人材配置を行う

- 離職防止に効果的なアイデアは?

-

離職防止に効果的なアイデアには、評価制度の制定や適切な人材配置があります。

また、従業員のエンゲージメントを上げることも効果的です。

従業員のエンゲージメントを高めるためにどうすれば良いかは、下記の動画で解説しています。

- 離職率を下げるとどんな効果があるの?

-

離職率を下げることで、以下のような効果があります。

離職率を下げる効果- 業務効率が上がる

- 人材が長期的に成長する

- ノウハウが蓄積される

まとめ:離職率を下げる取り組みやアイデアは?具体的な施策を解説

離職率を下げることは、組織の拡大や強化に重要です。

島田隆則

島田隆則人材に知識やノウハウが蓄積され、成果が出るようになります。

離職率を下げる取り組みやアイデアには、以下のようなものがあるので覚えておきましょう。

- 正当な評価制度を取り入れる

- 柔軟な働き方を取り入れる

- 教育や研修を充実させる

- 福利厚生を充実させる

- 明確な理念やビジョンを掲げる

- 組織やチームの目標を明確にする

- 従業員が意見しやすい環境を作る

- 労働時間や残業時間の管理を行う

- メンタルヘルス対策を実施する

- 最適な人材配置を行う

しかし、施策を増やすだけでは、離職率を下げられないことも。

たとえば、給料が上がっても、慣れて満足したら不満になります。

離職率を下げるために大切なのが、従業員のエンゲージメント。

島田隆則

島田隆則エンゲージメントを高めるマネジメントを学びましょう。

認知科学に基づいたマネジメントを学べます。

実際にどのようなマネジメントを学べるかを、下記の動画で紹介しているのでぜひご覧ください。