心理的安全性の作り方は?

心理的安全性を組織で実現するには?

心理的安全性を実現する具体的な方法について、わかりやすく解説します。

「心理的安全性の作り方は?」

「そもそも心理的安全性とは?」

「心理的安全性を実現するには何が必要?」

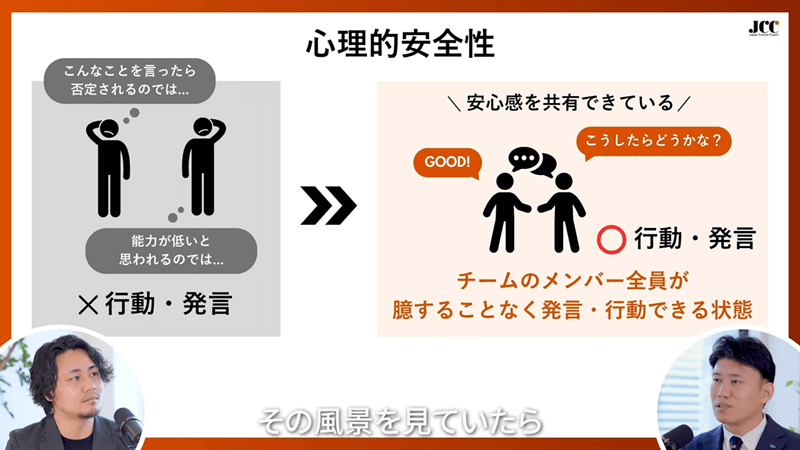

心理的安全性とは、メンバーが安心して発言・挑戦できる土壌のこと。

島田隆則

島田隆則メンバーの主体性に大きく影響します。

しかし、心理的安全性を作れている企業はそう多くないでしょう

メンバーは安心できず、「失敗したらどうしよう」と不安を抱えてしまいます。

組織を成長させるためには、心理的安全性の確保が重要。

マネジメントを変えることで、組織の土壌は大きく変わります。

この記事では、心理的安全性の作り方を解説。

最後まで読めば、従業員が安心できる環境ができ、主体性を発揮できるはずです。

心理的安全性の作り方で大切なのは、安心できる環境を作ること。

環境づくりに向け、今の組織を変えられるマネジメントを学ぶことが大切です。

今すぐ実施できるマネジメント手法を動画にまとめたので、ぜひご覧ください。

心理的安全性とは?

心理的安全性とは、組織の中で安心して発言できる状態のこと。

島田隆則

島田隆則意見を自由に言える環境ができていることです。

提唱者は組織行動学の専門家、エイミー・C・エドモンドソン。

1999年に提唱されました。

心理的安全性が注目される理由

心理的安全性が注目されているのは、組織にもたらすメリットが大きいからです。

例えば、心理的安全性のある組織は、以下のような効果があるとされています。

- 個人のパフォーマンスが向上する

- 生産性向上につながる

- 情報共有がスムーズになる

- 離職率が下がる

島田隆則

島田隆則また、Googleが調査したことも、注目を集める理由です。

Googleは2012年から4年間、調査を実施。

その結果、心理的安全性の高い組織の特徴を発見しました。

- 離職率が低い

- チームメンバーのアイデアをうまく利用できる。

- 収益性が高い

- マネジャーから評価される機会が2倍多い

日本における組織では、「自由に発言しにくい」と問題になることも多いでしょう。

組織のパフォーマンスを上げるため、心理的安全性の確保が必要とされています。

ぬるま湯組織との違い

心理的安全性と混同されやすいのが、「ぬるま湯組織」です。

島田隆則

島田隆則この2つは全く違います。

ぬるま湯組織とは、ただ居心地の良いだけの組織。

- 相手の間違いを指摘しない

- 自分の意見を主張しない

- 問題があっても避けようとする

島田隆則

島田隆則組織の成長や発展は期待できません。

心理的安全性のある組織は、自由に発言できる組織。

組織の成長を実現できる状態かどうかで、大きく違っています。

心理的安全性が組織に与える6つのメリット

心理的安全性が組織に与えるメリットは以下の通りです。

- メンバーのパフォーマンスが上がる

- 生産性向上につながる

- 発言しやすい環境が生まれる

- 挑戦しやすい環境が生まれる

- 離職率が下がりやすい

- トラブルの早期発見ができる

メンバーのパフォーマンスが上がる

心理的安全性によりメンバーのパフォーマンスが上がります。

島田隆則

島田隆則安心して仕事ができるためです。

心理的安全性があれば萎縮することがありません。

のびのびと仕事ができる。

チャレンジしたいことができるようになる。

提案があれば発言できるようになる。

できることが増え、メンバーのパフォーマンスが上がるのです。

生産性向上につながる

心理的安全性は、生産性向上にもつながります。

島田隆則

島田隆則チーム全体のパフォーマンスが上がるからです。

心理的安全性により、協力しやすい環境が生まれます。

意思疎通がスムーズになる。

積極的に助け合えるようになる

周囲のサポートが当たり前になる

結果として、個人だけではなく、組織として生産性が上がるのです。

発言しやすい環境が生まれる

心理的安全性により発言しやすい環境が生まれます。

島田隆則

島田隆則発言を否定する人がいないからです。

心理的安全性のある環境は、お互いを尊重し合う環境です。

たとえ新人であっても、発言することが尊重されます。

発言できる人が増えるほど、自分も発言できると思う人が増えるでしょう。

発言をためらうことなく、自由に話せる環境が生まれるのです。

挑戦しやすい環境が生まれる

挑戦しやすい環境が生まれるのも、心理的安全性のメリットです。

島田隆則

島田隆則自分の行動が受け入れられると感じるからです。

心理的安全性のある組織は、発言も行動も受け入れます。

挑戦に対しても、歓迎する姿勢があるでしょう。

挑戦を受け入れてもらえる環境であれば、「挑戦しよう」と思えるようになります。

周囲に責められることもないので、メンバーが行動しやすくなります。

離職率が下がりやすい

離職率が下がりやすいのも、心理的安全性のメリットです。

島田隆則

島田隆則組織への帰属意識が高まります。

心理的安全性があると、メンバーは安心するもの。

「自分はここにいて良いんだ」と自然と思えます。

その後、「この組織のために頑張りたい」

「もっと組織のために貢献したい」などと思うように。

組織への帰属意識が高まり、離職率が低下するのです。

トラブルの早期発見ができる

心理的安全性により、トラブルの早期発見も期待できます。

島田隆則

島田隆則相談できる環境があるからです。

トラブルの発見が遅れてしまうのは、共有が怖いと思うから。

「怒られる」と思うから、共有できないのです。

心理的安全性のある組織は、発言しやすい環境があります。

トラブルが起きても、全体で対処しようと考えられるでしょう。

ミスを責められると感じにくいため、共有が起き、早期発見につながります。

心理的安全性の作り方を4つ解説

心理的安全性を作るには、以下の方法を試してみましょう。

- メンバーとのコミュニケーションを増やす

- メンバーを受け入れる姿勢を示す

- 挑戦を賞賛する風土を作る

- 異なる価値観を受け入れるようにする

メンバーとのコミュニケーションを増やす

心理的安全性を作るために、コミュニケーションを増やしましょう。

島田隆則

島田隆則信頼関係を築くことが大切です。

心理的安全性に必要なのは、何でも話せる環境。

「話して良いんだ」と思ってもらうことが大切です。

コミュニケーションが普段から多ければ、話しやすくなります。

伝えにくい内容でも、関係性があれば伝えやすいでしょう。

心理的安全性を作るためには、コミュニケーションを増やしてみてください。

メンバーを受け入れる姿勢を示す

メンバーに対して、受け入れる姿勢を示しましょう。

島田隆則

島田隆則「なんでも話して良い」状況を作ります。

雑談ができるだけでは、心理的安全性は作れません。

話しにくいことも話せる環境が必要です。

そのために大事なのが、相手を受け入れる姿勢。

言いにくいことやミスであっても、受け入れてもらえる安心感が必要です。

普段から「なんでも話して良い」という環境を意識してください。

挑戦を賞賛する風土を作る

挑戦を賞賛できる風土を作ることも大切です。

島田隆則

島田隆則チームとして、賞賛しましょう。

ちょっとした発言も、メンバーにとっては挑戦です。

「初めてメンバーに対して提案する」

「新人だけど話したいことがある」

「今までとは違ったアイデアを伝える」

どれも一つの挑戦だといえます。

挑戦を賞賛する風土があれば、気負わずに発言できるでしょう。

「話さないほうが良いかも」と思わない雰囲気が大切なのです。

異なる価値観を受け入れるようにする

異なる価値観を受け入れる体制も作りましょう。

島田隆則

島田隆則発言しやすい環境につながります。

組織となると、異なる価値観を持つ人がいるのも当然です。

自分と違う価値観でも尊重できるかが大事になります。

「そういう意見もある」とまずは受け入れること。

そのうえで、どのような着地が良いか一緒に考えること。

まずは受け入れることから始めるのが、心理的安全性には必要です。

心理的安全性が低い職場でメンバーが抱える4つの不安

心理的安全性が低い職場でメンバーが抱える不安は以下の通りです。

- 無知だと思われる

- 無能だと思われる

- 邪魔だと思われる

- ネガティブだと思われる

無知だと思われる

心理的安全性が低い職場では、「知らないと思われたらどうしよう」が起きます。

島田隆則

島田隆則「知らないは恥ずかしい」と感じてしまうのです。

よくあるケースが、「なんでこんなことも知らないの?」と言われるケース。

言われた側は恥ずかしく、次回は質問できなくなってしまいます。

聞きたいことがあっても、怒られるから質問できない。

無知だと思われるのが嫌で、発言できなくなるのです。

無能だと思われる

無能だと思われそうで、発言できないケースもあります。

島田隆則

島田隆則ミスやトラブルを伝えないケースです。

ミスがあるのに、言うのを先延ばしにしてしまう人がいます。

これは、ミスを言うことで無能だと思われてしまうから。

ミスに対して責められるので、発言せずに隠そうと思ってしまう。

心理的安全性の低い職場でよくあるケースです。

邪魔だと思われる

自分の発言が、「邪魔かもしれない」と思う場合もあります。

島田隆則

島田隆則「話を遮る」と感じてしまうのです。

よくあるケースが、会議でのケース。

言いたいことがある。でも、話を邪魔してしまう。

口を挟むなと言われたらどうしよう。

このような考えがうまれ、発言できなくなるのです。

ネガティブだと思われる

「ネガティブと思われたくない」と感じ、発言しない場合もあります。

島田隆則

島田隆則否定的というレッテルを貼られてしまうからです。

組織をよくするために、反対意見を言うこともあるでしょう。

「現状とは違い、〇〇すべきだ」のような意見です。

ここで生まれる不安が、「反対ばかりだ」と思われていないか。

ネガティブ発言ばかりだと思われないように、意見があっても言わなくなるのです。

心理的安全性を高めるための取り組み事例

心理的安全性を高めるための取り組み事例を紹介します。

- 株式会社メルカリ

- 楽天グループ株式会社

- 日新産業株式会社

株式会社メルカリ

心理的安全性を高める取り組みを行ったのが株式会社メルカリ。

感謝の気持ちを送り合える、「メルチップ」を導入しました。

メルチップは、コミュニケーションツールのslackで実施。

日々の小さな出来事に対して、感謝を送ろうという制度です。

多いときには、1日で1000件以上のメッセージが送られることも。

「相互にお礼をカジュアルに言いやすくなった」

このようなフィードバックが起こっています。

参照元:メルカリ「贈りあえるピアボーナス(成果給)制度『mertip(メルチップ)』を導入しました。」

楽天グループ株式会社

1on1ミーティングを用いたのが、楽天グループ株式会社。

1on1により、不安を解消できるようになったとの声が挙がっています。

島田隆則

島田隆則従業員はそれぞれ、異なる不安を抱えています。

- 初めての社会人生活が不安

- 転職したてで不安

- 新しい業務を与えられて不安

個別の悩みに対して、アプローチできるのが1on1。

1対1で話すことにより、相互理解を深めやすくなります。

2024年の満足度調査では、94%が満足と回答。

92%が、上司と話しやすく、話を聴いてもらえていると回答しています。

参照元:楽天グループ株式会社「Corporate Topics:「1on1ミーティング」が生み出す、楽天流・コンピテンシー開発」

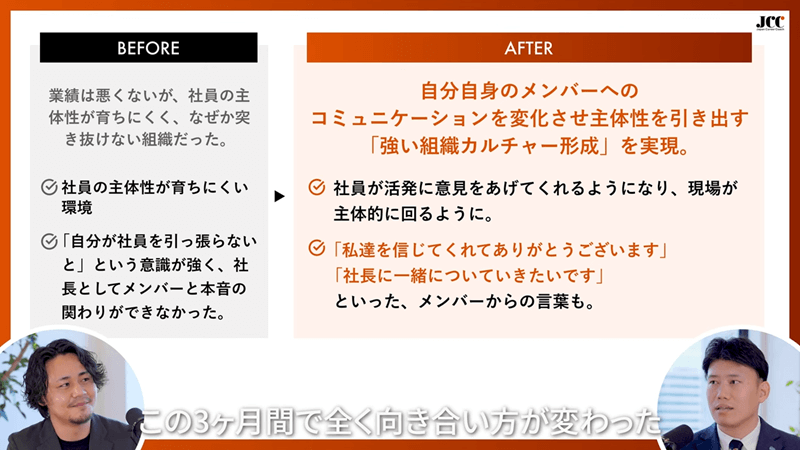

日新産業株式会社

マネジメントを変えることで、心理的安全性を作ったのが日新産業株式会社。

島田隆則

島田隆則マネジメントを変えることに成功したのは、社長自身。

元々は、「社長と話していると、いつも指導教育の場になる」と言われてしまう状況。

従業員が萎縮し、自由に発言できない環境ができていました。

社長の橋崎さんが実施したのは、マネジメントを学ぶこと。

認知科学コーチ養成講座にて、認知科学のマネジメントを学びました。

講座を受講することで、自分の状況を理解できるように。

自分自身が、従業員の主体性を奪っていたことに気付きました。

受講した内容を現場に反映させることで、職場の雰囲気が変化。

「私達を信じてくれてありがとうございます」と言われるほどに変わりました。

日新産業株式会社の事例を動画にしているので、ぜひご覧ください。

心理的安全性の作り方に関するよくある質問

心理的安全性の作り方に関するよくある質問に回答します。

- 心理的安全性を作るためにはどうすればいいですか?

- 心理的安全性をつくる4つの因子とは?

- 心理的安全性が高いチームを作るには?

- 心理的安全性を高めるリーダーの行動は?

- 心理的安全性を作るためにはどうすればいいですか?

-

心理的安全性を作るためには、以下を実践しましょう。

心理的安全性の作り方- メンバーとのコミュニケーションを増やす

- メンバーを受け入れる姿勢を示す

- 挑戦を賞賛する風土を作る

- 異なる価値観を受け入れるようにする

- 心理的安全性をつくる4つの因子とは?

-

心理的安全性をつくる4つの因子は以下の通りです。

心理的安全性をつくる4つの因子- 話しやすさ:自由に意見や悩みを言える雰囲気

- 助け合い:困ったときにサポートし合える関係

- 挑戦:失敗を恐れずにチャレンジできる空気

- 安心感:自分らしくいられ、否定されない環境

- 心理的安全性が高いチームを作るには?

-

心理的安全性が高いチームを作るには、安心して話せる雰囲気をつくりましょう。

心理的安全性が高いチームの作り方- 否定せずに話を聞く

- 失敗を責めない

- 感謝や承認の言葉を伝える

日常のコミュニケーションの質を高めることがカギです。

- 心理的安全性を高めるリーダーの行動は?

-

心理的安全性を高めるリーダーの行動は、以下の通りです。

心理的安全性を高めるリーダーの行動- 話を最後まで聞く

- 否定せずに受け止める

- ミスを責めない

- 感謝や承認を言葉で伝える

このような姿勢が、安心して発言できる雰囲気をつくります。

まとめ:心理的安全性の作り方4選!組織風土から改革しよう

心理的安全性は、組織のパフォーマンスを上げるために不可欠です。

島田隆則

島田隆則従業員の主体性を伸ばし、活躍できる環境がうまれます。

心理的安全性を作るためには、以下のことを実践してみましょう。

- メンバーとのコミュニケーションを増やす

- メンバーを受け入れる姿勢を示す

- 挑戦を賞賛する風土を作る

- 異なる価値観を受け入れるようにする

特に大切なのが、メンバーとのコミュニケーション。

島田隆則

島田隆則コミュニケーション次第で、組織風土は変わります。

コミュニケーションスキルを上げるためにおすすめなのが、講座で学ぶこと。

認知科学コーチ養成講座で、組織風土を変革しましょう。

認知科学に基づいた理論なので、科学的にアプローチが可能。

業界業種に関わらず、科学的な理論で心理的安全性を作り出せます。

心理的安全性を獲得し、業績アップにつなげた事例もあるので、ぜひご覧ください。