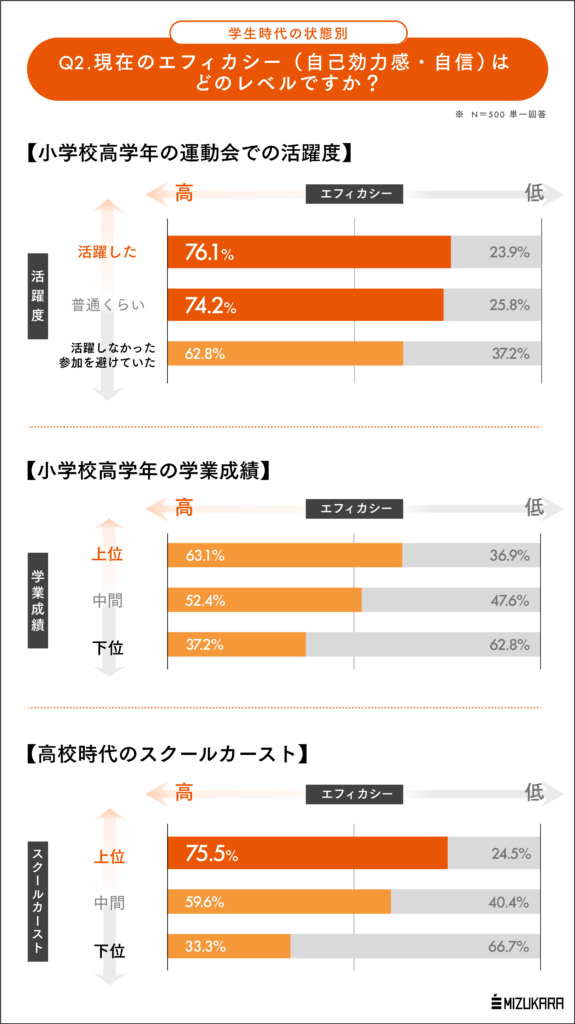

小学校の運動会で活躍した学生は、社会人になっても4人に3人が高いエフィカシー(自己効力感)をキープする。さらにその後の高校のスクールカーストや、会社における出世度合いにも高い相関が見られた。

「読書の秋」「芸術の秋」に加えて「スポーツの秋」もあり、過ごしやすい秋はなにかと多感な季節。クリスマスへのラストスパートがかかるのもこの時期です。秋の恒例行事といえば、やはり「運動会」。小学生の頃は「足の速い生徒」がスターだった記憶がありますが、果たしてこのスター性はいつまで持続するものなのか・・?気になったので、25歳~59歳の働く男女500名を対象に調査をかけてみました。

※本記事に含まれる調査結果は引用・転載可能です。ご掲載頂く際は、必ず『㈱ミズカラ調べ』 と明記の上、参照リンクの設定をお願いします。

「俊足」のスター性はいつまで持続するのか?

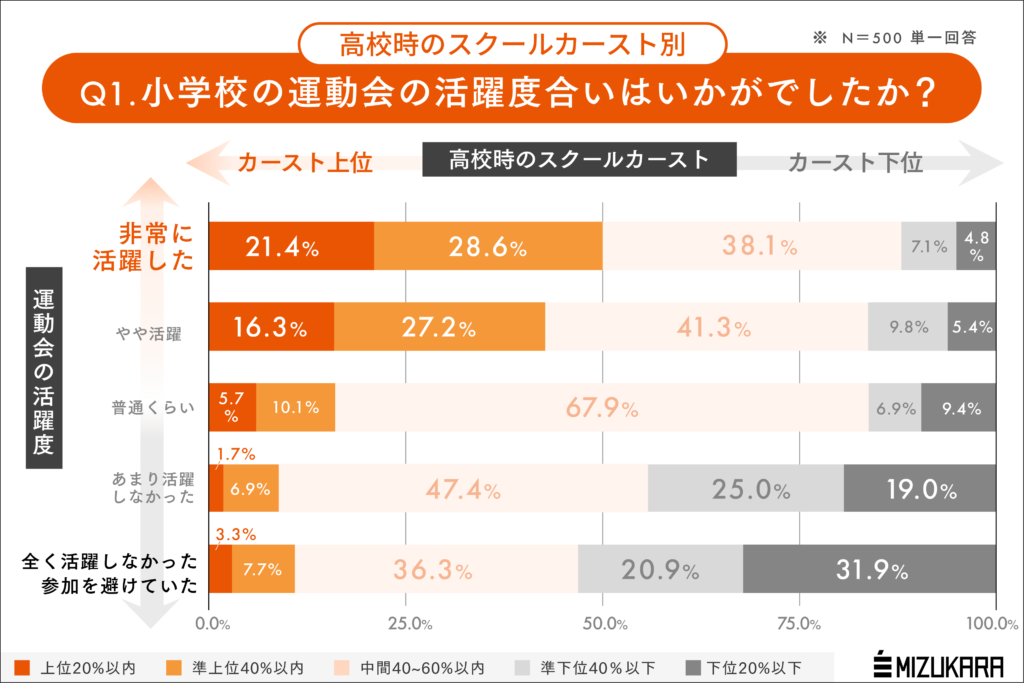

まずは「小学校高学年時の運動会の活躍度合い」が、その後の青春まっ只中である「高校時代の人気度」にどう影響するのか?結果は以下の通り。小学校の運動会で活躍すればするほど、高校のスクールカーストでも上位になるという傾向が明確に確認できました。

人間の成功体験というものはポジティブループを生みます。自信があるからこそ新たな挑戦をし、その中でさらに成功体験を積み重ねていく。この調査では小学校時のモテ基準=運動が得意という条件を満たしていれば、その後の高校生活においてもその影響は引き継がれる傾向が確認できました。

では小学校から中学、高校を経て社会人になった人たちは、過去のどの要素から最も影響を受けるのか?そちらも調べてみました。

「運動会で一等賞」の自信は、大人になるまで持続する

過去の様々な経験と比較する指標は、「現在」の仕事や人生全般に対する基本的な自信=エフィカシー(自己効力感)です。分析の結果、小学校時代は学業成績よりも運動会での活躍度合いの方がエフィカシーの押し上げ効果は高く、その影響度は高校時代のスクールカースト(人気度)と同等ということがわかりました。

冒頭の調査結果と合わせて考えると、小学校の運動会でスターになった生徒はそのまま高校でも「イケてる集団」に所属し、4人に3人がその自信を保ったまま大人になるということがいえそうです。逆にそうではない人は、今のまま何もしなければ大人になっても何も変わらない可能性が高い。だから未来を変えたいと思ったら、一日も早く自分が「夢中」になれる何かを見つけて、流れを変える=ポジティブループに入る必要があります。

\ ポジティブループの流れを作りたい/

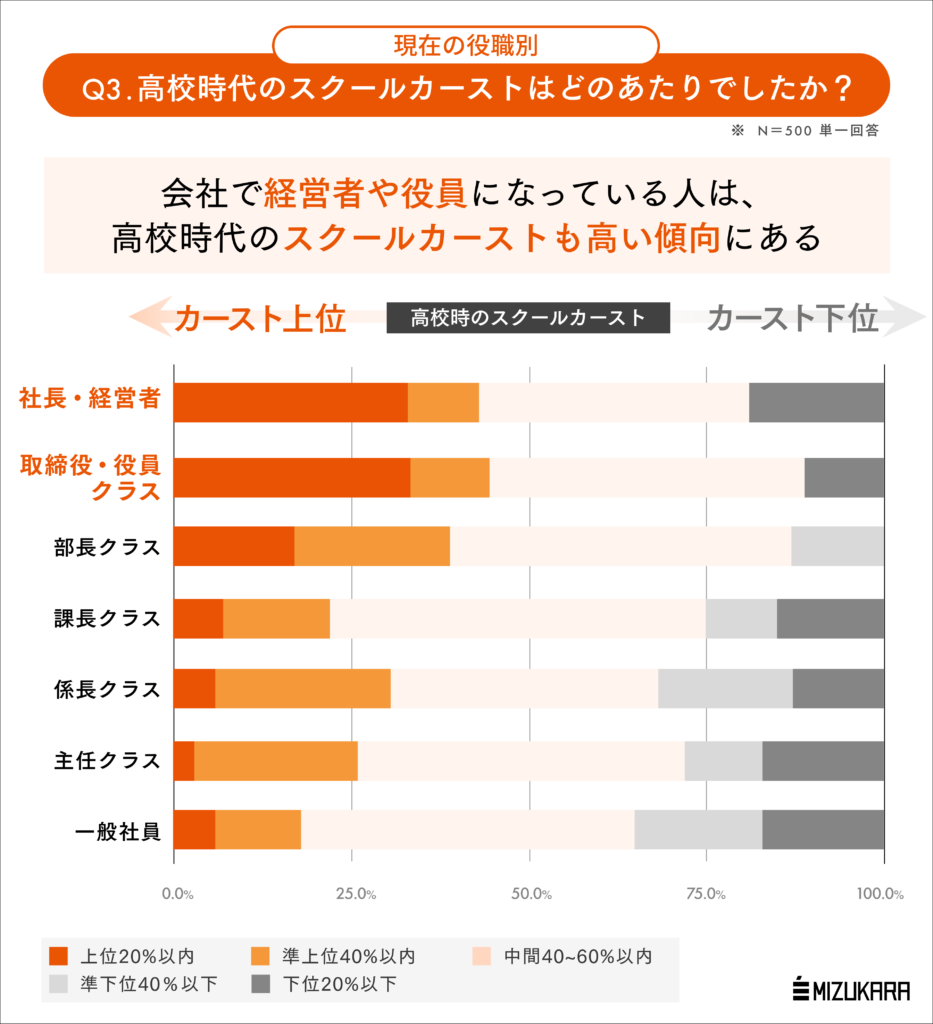

高校のスクールカーストは、実社会の縮図である

高校時代に「イケてる集団」に属していた=高エフィカシー(自己効力感)層は、その後社会に出たら実際に活躍するのでしょうか?そこで現在の会社における役職の相関を分析してみました。結果、会社で経営者や役員になっている人は、高校時代のスクールカーストも高く「高校のスクールカーストが実社会の縮図」になっているともいえそうです。

エフィカシー保存の法則

小学校時代の「俊足」と社会に出てからの「仕事」は、直接的にはまったく関係ありません。社内運動会でもない限り、誰もお互いの走力について知りませんし、仮に俊足ぶりが社内に知れ渡ったとしても大人社会では評価されないでしょう。では時をまたいで両者をつなぐものは何か?それが今回の尺度として取り扱った「エフィカシー(自己効力感)」です。

かけっこで英雄になったその自信や成功体験は、エフィカシーとなって自分の内に温存されます。そして以降の様々な機会にも積極的に参加して活躍し、やがて自信は確信に昇華していく。いわば「足で稼いだエフィカシー」を元手に、人生を通して運用していくのが現代の成功モデル。ここには複利効果も働くのかもしれません。

ここで大事なのは、エフィカシーは足が遅くとも獲得できるということ。全員参加の運動会でスターになるから「俊足➡出世」が絶対数として多いだけで、足が遅かった人は自分なりのエフィカシーの源泉を掘り当て、それを元手にポジティブループを回せばよいのです。「うさぎとかめ」のように、俊足のはずみで出世している人を抜き去るのは、毎日のコツコツした積み重ねができる人。認知科学コーチングも、このエフィカシーの源泉を掘り当てる「自己理解」というステップからはじまります。

【調査概要】

・調査名:「運動会の活躍度合いと現在のエフィカシーの相関」の調査

・調査対象:25~59歳男女・有職者 500名(全国)

・調査期間:2025年9月24日(水)~9月25日(木)

・調査方法:インターネット調査

\ 俊足エリートを地道に抜き去る/